Potremo risalire al 2003, annata particolarmente calda con temperature di 43 gradi per un paio di mesi e oltre, l’inizio evidente del processo in corso. Da allora sempre più frequenti annate si succedono con ondate di calore, ma soprattutto l’innalzamento della temperatura media ha modificato la geografia delle migliori vigne.

Qui in Chianti fino alla fine del millennio le migliori esposizioni erano nelle zone sud, dove il sangiovese si esprimeva meglio in quanto vitigno tardivo, per cui le maturazioni erano ottimali. Ritengo anche che la zona di Montalcino, a Sud di Siena, zona molto più calda del Chianti sia stata baciata da quel clima che permetteva di esprimere annate memorabili in finezza, eleganza e equilibrio. Non dico che oggi in quella zona non ci siano vini anche oggi altrettanto fini, ma dico che sicuramente gli interventi in cantina sono molto più necessari rispetto al passato a causa dei cambiamenti climatici.

Dunque la geografia delle migliori vigne è cambiata radicalmente, come anche la visione delle conduzioni agronomiche, come la resa per vite che, quando troppo scarsa, produce vini molto alcolici e con concentrazioni che valevano negli anni duemila ma che oggi fanno fatica a imporsi.

Quando si voleva fare vini concentrati e opulenti nelle zone più fresche era un’impresa, oggi che si vuol fare vini eterei, fini e freschi è più semplice in quei vigneti.

Forse qualcuno si arrabbierà per quel che dico, ma chi non si è accorto che le grandi calure penalizzano una parte considerevole del vigneto Italia e che la geografia dei migliori vigneti è cambiata?

Categoria: Vino

Vino: bevanda con proprietà curative

Sappiamo che la molecola dell’alcool è tossica, ma è anche vero che nel vino oltre a questa molecola si trovano tante proprietà benefiche e curative.

Solitamente si cita il resveratrolo (con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e vasoprotettive), le vitamine e la quercetina (antiossidante e usata in campo oncologico. Addirittura uno studio internazionale cui partecipa l’Istituto di nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha scoperto che la quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del COVID-19, mostrando un effetto destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine fondamentali per la replicazione del virus. Lo studio è pubblicato sull’International Journal of Biological Macromolecules).

Detto questo, aggiungo che le quantità contenute nel vino sono sostanzialmente omeopatiche, ma esistono e questo è importante.

Però le altre proprietà benefiche che vorrei esaltare in questo post, dimenticate ma usate nel mondo contadino, sono le proprietà cicatrizzanti e balsamiche e ve le spiego.

Proprietà cicatrizzanti:

I mei primi tre figli sono nati in casa con una Ostetrica Condotta, professione scomparsa, e lei usò come cicatrizzante nel dopo parto il vino rosso, impacchi di vino che hanno velocemente risarcito le ferite provocate dal parto. Comprensibile: il tannino del vino rosso nella degustazione ha la funzione di astringenza, contrae e restringe le cellule e dunque anche sulle ferite il vino contrae le cellule e rimargina (oltre naturalmente alla funzione dell’alcol come disinfettante): tutti i vendemmiatori sanno che i piccoli tagli sulle mani in epoca vendemmiale si risarciscono velocemente, grazie al tannino contenuto nell’uva (le mani nere…).

Proprietà balsamiche:

nei raffreddori, nelle malattie respiratorie, si usava cuocere il vino rosso con i semi di lino: Raffreddandosi si ottiene una pasta calda e densa che si avvolge in un fazzoletto da mettere sul petto, come l’unguento Vicks VapoRub: ebbene i vapori alleviano la tosse e i raffreddori.

Ecco, forse ogni tanto ricordiamoci anche questo: il vino nella nostra cultura è anche una bevanda curativa, oltre che alimentare.

Tutto come prima? No, non può essere

Forse qualcuno non ha capito bene che il mondo è cambiato e che se si vuole davvero salvare il Pianeta (la famosa transizione ecologica) il Mondo non deve tornare come prima la pandemia.

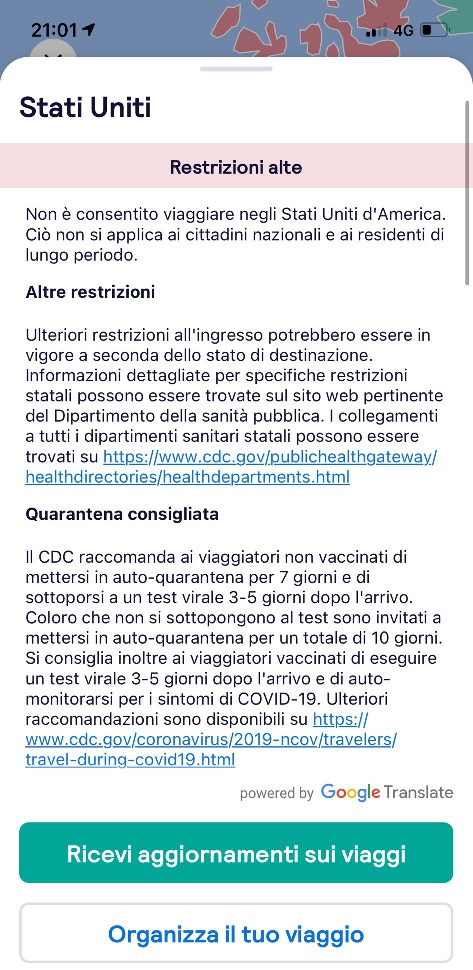

Per esempio ricevo tanti inviti per eventi di vino all’estero, negli Stati Uniti d’America, con date e luoghi certi (a parte il fatto che negli US ancora ufficialmente non si può andare) e poi comunicazioni di contributi disponibili (vedi il bando di 8,5 milioni di euro per saloni e fiere in Paesi Extra-UE) e tanto altro che sembrano dire: ragazzi tutto è tornato come prima, continuiamo così, con i viaggi, lo spreco e il consumo.

Capisco che molte persone hanno vissuto e sperano di vivere come prima, ma spero proprio che non vada esattamente così.

Occorrerà infatti tanta fantasia, innovazione e cambio di abitudini se vogliamo contribuire a dare qualche speranza contro i cambiamenti climatici e l’inquinamento dello stesso posto dove tutti noi abitiamo. Alternative non ne vedo.

Io, vecchiaccio, un po di esperienza ce l’ho

Questa vendemmia 2021 è stata, come ogni vendemmia, molto particolare.

Qui a Caparsa si sta verificando “qulacosa” di difficile esternizzazione. Mi sembra, quest’anno, che il confine tra esperienza e gioventù (la ricchezza del fututo) risenti di conflittualità, ambizioni e speranze (legittime) che potrebbero sfociare in disarmonie.

E’ certo che l’amore per quel che si fa e l’amore verso chi ci circonda sia centrale, ma probabilmente profili bassi sia da una parte che dall’altra saranno decisivi per il fututo.

L’esperienza può aiutare a non prendere decisioni dettate da insicurezze, l’esperienza può semplificare decisioni e comportamenti. D’altra parte riconosco che senza sbagli è impossibile crescere, o senza regole, aimè, è impossibile affrontare la dura realtà che è fatta di sacrifici.

Credo nel futuro, che ormai non è più mio, ma per favore cerchiamo sintesi tra vecchio e nuovo. Reciprocità.

E questo non vale solo per Caparsa.

Slow Wine 2022: Chiocciola per Caparsa e Top Wine per Chianti Classico 2018 Caparsa

Felice. Sono ormai oltre 10 anni che Caparsa riceve la chiocciola, riconoscimento per quelle aziende che operano in sintonia col sentire Slow Food: Buono, Pulito e Giusto.

E’ questo il centro di tutto: fare vino cercando il rispetto dell’ambiente, nel modo più naturale possibile e con le giuste retribuzioni dei collaboratori.

Il vino non è solo il liquido dentro la bottiglia, ma rappresenta un mondo e un modo di intendere la vita che può far scuola. E’ senz’altro l’ultima agricoltura non completamente in mano all’agroindustria, è senz’altro un baluardo di tradizioni dei territori che in armonia con la Natura e i cibi significa, anche nell’indotto, una valenza importantissima sopratutto in Italia, così ricca di bellezze e differenze culturali.

Nella mia vita di vignaiolo ho cercato sempre di dare un messaggio alternativo a certe pratiche invasive in vigna e in cantina, anche con vini altalenanti dal punto di vista tecnico ma sempre riconducibili all’essenza delle annate. Queste differenze sono il cuore dell’amatore e devo ammettere che, anche grazie a Slow Wine, mi sento in pace con ciò che ho fatto e per quello che farò, e ringrazio sinceramente le collaborazioni di tante persone che in qualche modo hanno ruotato e tuttora ruotano intorno a Caparsa con i quali, insieme, siamo cresciuti e cresceremo ancora con l’impegno di sempre.

Due parole sul vino premiato: Chianti Classico 2018 Caparsa. Ecco, si sente eccome la presenza di Fernando Pardini come coordinatore della guida per la Regione Toscana che ha sostituito l’ottimo Fabio Pracchia. Fernando ama i vini fini, bevibili anche in quantità, senza “pesi” esterni, senza fronzoli. Una linea seguita, a mio parere, anche in altri vini premiati. Mi domando che fine faranno i fabbricanti di botti di legno…

Infine, uno speciale ringraziamento di cuore a Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni, i curatori pionieri della guida che con passione ogni anno riescono a realizzare questa pubblicazione, riferimento autorevole tra mille-e-uno guide del settore.

Le UGA dei compromessi

Le UGA è l’acronimo di Unità Geografiche Aggiuntive. Dopo anni di discussioni all’interno del CdA del Consorzio Chianti Classico, sarà proposta all’Assemblea nei prossimi giorni la proposta di riservarle per il momento solo alla Gran Selezione, la tipologia più costosa del vino Chianti Classico.

Se deve essere un’operazione di territorio, dove i territori nel Chianti sono anche molto diversi e proprio questo è il bello, la si vuol far partire solo sul 5% dell’imbottigliato.

A mio parere l’operazione di inizio zonazione partirebbe zoppa. Meglio aspettare che maturi bene, piuttosto che il compromesso complichi una buona zonazione.

In effetti mi sono rotto le scatole dei compromessi.

A parte il fatto che io non faccio Gran Selezione e quindi mi semplifico la vita, ma vi immaginate spiegare le differenze tra Chianti, Chianti Classico, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Gran Selezione di Gaiole, Radda, Castellina, Panzano, Greve, Lamole, ecc.?

Un marasma comunicativo.

Semplice e più efficace la comunicazione e il valore aggiunto con l’applicazione delle UGA su tutte le tipologie di Chianti Classico e se non ci si arriva, allora meglio continuare così come siamo.

Tempi naturali e tempi economici

Nel nostro mondo diVino mi sembra che a volte il vignaiolo per rincorrere i tempi economici, le guide, le manifestazioni, insomma il marketing cerca di seguire quei tempi, per lo più. Le guide partono puntualmente ogni anno a Marzo e Aprile, ogni giornalista chiede nello stesso periodo ogni anno i campioni, ecc.

Ecco, ho come l’impressione che a volte si seguono quei tempi lì, sacrificando i tempi che le singole annate con le loro differenze ci suggerirebbero.

Per cui alcuni piccoli produttori (e mi ci metto anch’io, naturalmente) cercano di forzare tempistiche che i vini, conseguenze delle vendemmie e quindi degli andamenti stagionali e del lavoro umano, magari sono differenti.

Uscire obbligatoriamente entro quel tempo lì con quel vino lì, con quella riserva lì per assecondare guide e manifestazioni a mio parere può essere controproducente.

Riuscire a imporre i tempi della Natura del vigneto e di conseguenza il vino (e badate bene la Natura è anche il ciclo del vignaiolo, la famiglia, le necessità e le priorità), sarebbe meglio. Insomma dare tempo al tempo, sgombri dalle influenze esterne.

Qualcuno potrà dire: ma io non ho la forza di farlo! Ecco che qui si sbaglia: imporre sul mercato i tempi del vignaiolo, interprete del proprio territorio, della fatica e delle annate può essere vincente, alla faccia delle rigide tempistiche annuali degli altri che girano intorno a questo mondo.

Chiaramente questa riflessione non riguarda i vini poco espressioni del territorio… 😉

Amore

E’ l’amore che contraddistingue molti vignaioli nell’approccio che hanno verso le viti.

Tutti gli esseri viventi sono intrecciati in infiniti collegamenti tra milioni di sistemi ecologici che interagiscono in un vigneto, i quali risentono delle pratiche e dei tempi che il vignaiolo sceglie secondo le tradizioni, le sue concezioni, il luogo di produzione e la sua personalità.

E’ ormai risaputo come i boschi e non solo, hanno una rete comunicativa non solo a livello fogliare, ma anche attraverso la rete del micelio, che fa sì che i sistemi abbiano una sorta di conoscenza di ciò che accade intorno a loro. Come esseri umani abbiamo altri tipi di comunicazione ma la realtà non è solo la nostra, esisteranno moltissime altre realtà che i nostri sensi non possono percepire.

In un vigneto le viti comunicano attraverso il suolo, le foglie e tutto il resto: ci sarà chi opera bene e chi provoca danno, ma il sistema è quello.

Se porto per esempio l’amore verso i propri cari malati, verso il nostro partner ma pure i cani e i gatti, chiunque si rende conto che esso rappresenta, con azioni o parole a volte apparentemente semplici una forza per lottare e cercare di contribuire alla buona reciprocità, migliorando le probabilità di sopravvivenza e qualità.

Dunque, a mio parere, anche nei vigneti alcuni interventi o azioni considerati carenti dal punto di vista scientifico possono però avere dei risvolti positivi, poiché l’amore le piante, le viti, e tutto ciò che vive, lo conosce: la scienza difficilmente potrà anche con un super-computer calcolare gli effetti dell’amore degli esseri viventi, che rimane e sarà sempre una forza.

Non tutti i mali vengono per nuocere: riflessione sul futuro della promozione del vino

E’ oggi la notizia dell’annullamento del Vinitaly 2021, ma da oltre un anno tutte le fiere e gli eventi legati al vino non si sono e non si svolgeranno.

Disperazione? No, almeno non per me e vi spiego il perché.

Sicuramente il business che gira intorno a quegli eventi provoca perdite di lavoro e introiti storicamente importanti. Ma nulla è per sempre.

Il metodo di promozione legato agli eventi e alle fiere che abbiamo vissuto negli ultimi 25 anni ha delle contraddizioni importanti, sopratutto ambientali e economici per i produttori. Viaggi, pernottamenti, quote di adesione, moltissime bottiglie di vino sparse qua e là (la maggior parte come se fossero state buttate via), stress da prenotazioni, da logistica, biglietti aerei, burocrazia contributiva, servizi di ogni genere, inquinamento, montagne di spazzatura, ecc. tutto questo si è fermato.

Paradossalmente guadagno più ora che ho meno spese, che quando partecipavo (raramente in verità) agli eventi. E il mercato non è diminuito, anzi.

Inoltre le esportazioni tirano molto bene, senza finalmente dover continuamente cercare l’evento di vino dove aver chance di vendita: i consumatori non hanno smesso di bere e comprano il vino per molti canali, che prontamente i più svegli e attivi hanno attivato, sopratutto all’estero. Dunque, si risparmia e si vende lo stesso.

Forse non tutti hanno “seminato” bene nel passato, qualcuno è in profonda crisi, ma non credo di essere solo io a viverla così. Il dato che il Brunello di Montalcino abbia aumentato la consegna delle fascette Docg del 12% nel corso dell’ultimo anno, è un’indicazione di come occorrerà profondamente ripensare a ciò che è stato e probabilmente non sarà più. I nostalgici piangeranno, ma non fare la fila per trovare parcheggio al Vinitaly e utilizzare quel tempo per potare o per migliorare la produttività o per promuovere il vino con altri mezzi meno invasivi, è fantastico.

Prevedo che saranno proprio i territori la fonte principale della valorizzazione dei produttori e sempre meno gli eventi distanti.

La vinificazione artigianale prima e dopo i cambiamenti climatici, secondo me.

Premetto che non sono un enologo, ho solo avuto “influenze” formative contadine, spontanee, intuitive, pratiche, territoriali e dai miei 62 anni e oltre ho visto e praticato vinificazioni dalla metà degli anni ’60 fino ad oggi.

Cambiamenti enormi: una volta, per lo meno qui in Chianti, la vinificazione si svolgeva prevalentemente spontaneamente, protetta da acidità alte e ph bassi dei vini, e i problemi erano prevalentemente causati dalla fermentazione malolattica che spesso era difficoltosa, ma i fermenti spontanei della fermentazione alcolica del vino, i Saccharomyces Cerevisiae sempre o quasi avevano la meglio sui fermenti “cattivi” come i Brettanomyces.

Oggi con maturazioni sempre più spinte, ph alti e acidità basse, i secondi (i Brettanomyces) possono prevalere, creando qualche problema.

Nei vini spontanei gli equilibri di questi due tipi di lieviti sono sempre “guidati” dal modo di fare agricoltura, qualità dell’uva, di vinificazione più lunga, più corta, all’aria, al chiuso, masse grandi, masse piccole, pulizia nei processi, pulizia dei contenitori, travasi e quindi ossigenazioni più frequenti o più occasionali, insomma il “terroir”.

Dal punto di vista tecnico enologico i lieviti Brettanomyces sono visti e trattati come il diavolo. Sicuramente questi lieviti ove sono massicciamente presenti, condizionano i profumi (ad esempio il famoso “sudore di cavallo”) e tutta una serie di parametri organolettici, che nella maggior parte dei degustatori è considerata, sempre, come un errore, un difetto. Forse è questo il motivo principale per cui le fermentazioni spontanee sono considerate a rischio, ma secondo me anche a causa delle semplificazioni ecologiche per l’uso di molecole sintetiche nella coltivazione che influenzano le fermentazioni spontanee, causando ad esempio anche arresti delle fermentazioni.

Questo sta preoccupando molti produttori che operano nella “spontaneità”, nella “naturalità”, nel biologico e nel biodinamico poiché il vino non deve sfociare in difetto. Occorre dunque accettare e rassegnarsi a una certa contaminazione senza che questa però sia dominante.

Come è possibile dunque una vinificazione spontanea senza cadere nel difetto?

Sicuramente acquistando sicurezza con il succedersi delle annate, con pratiche igieniche sempre più attente, ma anche conoscere e accettarne l’esistenza, per cercare di contenere il fenomeno che può addirittura significare un segno positivo distintivo di territorialità e originalità.

Quindi: i cambiamenti climatici stanno condizionando le vinificazioni, ma è possibile sfruttare questa condizione con buone pratiche, senza farsi condizionare dal tecnicismo omologante.